Bai Tacirupeca Jaro por el quebos, ralatra, ralatra, docuan de tepenre, ¡ Ñoco, el bolo!- jodi tacirupeca.

- ¿Dedon vas, dedon vas tacirupeca? – jodi el bolo. - Yvo a saca de mi talibuea quepor goten que levarlle la darienme.

Rope el bolo, que era muy loma jodi: - Te redí un nomica más tocor rapa garlle más dopirra.

El bronca del bolo golle a la saca tesan que tacirupeca, y se tiome en la maca.

Cestonen golle tacirupeca y molla a la tapuer:

Pon, pon... - Traen tacirupeca, la tapuer taes tabiera- jodi el bolo dotime en la maca.

- Talibuea, talibuea, que joso tan desgran nestie.

- Son rapa tever jormé – jodi el bolo.

- Talibuea, talibuea, que rizna tan desgran nestie.

- Son rapa telero jorme – jodi el bolo.

- Talibuea, talibue, que cabo tan desgran nestie.

- ¡¡Es rapa temerco jormé!! – togrí el bolo.

Rope tacirupeca, que rae muy telienva le dio nau datapa en los voshue, y el bronca del bolo liosa dotanpi.

Y rinloco, doraloco, tees tocuen se ha dobaca.

- ¿Dedon vas, dedon vas tacirupeca? – jodi el bolo. - Yvo a saca de mi talibuea quepor goten que levarlle la darienme.

Rope el bolo, que era muy loma jodi: - Te redí un nomica más tocor rapa garlle más dopirra.

El bronca del bolo golle a la saca tesan que tacirupeca, y se tiome en la maca.

Cestonen golle tacirupeca y molla a la tapuer:

Pon, pon... - Traen tacirupeca, la tapuer taes tabiera- jodi el bolo dotime en la maca.

- Talibuea, talibuea, que joso tan desgran nestie.

- Son rapa tever jormé – jodi el bolo.

- Talibuea, talibuea, que rizna tan desgran nestie.

- Son rapa telero jorme – jodi el bolo.

- Talibuea, talibue, que cabo tan desgran nestie.

- ¡¡Es rapa temerco jormé!! – togrí el bolo.

Rope tacirupeca, que rae muy telienva le dio nau datapa en los voshue, y el bronca del bolo liosa dotanpi.

Y rinloco, doraloco, tees tocuen se ha dobaca.

La Tacirupeca Jaro

Bai la Tacirupeca por el quebos, docuan de topron, ¡ñoco! el bolo.

-Laho Tacirupeca - jodí el bolo.

-Laho bolo - jodí la Tacirupeca.

-¿Dedon vas Tacirupeca?

-Voy a la saca de mi talibuea.

-¿Y qué vaslle en la tatices?

-Volle... chele, telacocho, chocobiz...

-Rope, vas por el nomica mas golar -jodí el bolo -Si vas por tees nomica, rasgalle tesán.

-¡Oh! Ciasgrá, bolo. - Y se fue dotancan - Ralatra, ralatra, ralatra.

Al boca de un tora...

-Cot, cot.

-Sapa, sapa, que la tapuer taes tabiera.

-¡Oh, talibuea! ¡Qué joso más desgran nestié!

-Son rapa tever jormé.

-¡Oh, talibuea! ¡Qué jasreo más desgran nestié!

-Son rapa teiro jormé.

-¡Oh, talibuea! ¡Que tesdien más desgran nestié!

-Son rapa temerco jormé!!!!!

-Laho Tacirupeca - jodí el bolo.

-Laho bolo - jodí la Tacirupeca.

-¿Dedon vas Tacirupeca?

-Voy a la saca de mi talibuea.

-¿Y qué vaslle en la tatices?

-Volle... chele, telacocho, chocobiz...

-Rope, vas por el nomica mas golar -jodí el bolo -Si vas por tees nomica, rasgalle tesán.

-¡Oh! Ciasgrá, bolo. - Y se fue dotancan - Ralatra, ralatra, ralatra.

Al boca de un tora...

-Cot, cot.

-Sapa, sapa, que la tapuer taes tabiera.

-¡Oh, talibuea! ¡Qué joso más desgran nestié!

-Son rapa tever jormé.

-¡Oh, talibuea! ¡Qué jasreo más desgran nestié!

-Son rapa teiro jormé.

-¡Oh, talibuea! ¡Que tesdien más desgran nestié!

-Son rapa temerco jormé!!!!!

Tacirupeca jarró

Abíha nau vez nau ñani que se bamalla Tacirupeca.

Su drema le abíha chohe nau paca jarro y la ñani la bavalle tan a donume que doto el domun la bamalla Tacirupeca Jarró.

Un adí, su drema le diópi que sevalle nosu lestepas a su labuea que avívi al troo dola del quebos, ledodánmencorre que no se sevietutreen por el nomica, pues zarcru el quebos rae muy sogrolipe, ya que presiem badaan dochancea por llía el bolo rozfe.

Tacirupeca Jarró giócorre la taces con los lestepas y tasllega y se sopu en cnomica.

La ñani aníte que sarvetraa el quebos rapa garlle a saca de la talibuea, rope a llae no le bada domie.

De topron vio al bolo rozfe, que rae menore y ofe, telante de llae.

- ¿A dedón vas, Tacirupeca? ¿A dedón vas?- le jodi el bolo rozfe con su voz carron.

- Voy a saca de mi talibuea a lavarlle nau taces con tasllega, lestepas y miel- le jodi Tacirupeca.

- No yasva por tees nomica que es muy sogrolipe, teve jorme por see jotaa y rásgalle tesan- jodi el bolo rozfe a Tacirupeca.

Tacirupeca soy soca al bolo rozfe y se fue por el jotaa y llía se votutreen en el nomica dogienco resflo y doganju con las sasporima

Trasmien totan, el bolo se fue a saca de la talibuea, mólla a la tapuer y rróceen a la talibuea en un riomaar dociendi: tu necar es radu y javie, te rémeco puésdes.

Y se sopu el sónmica talibuea y se tióme en la maca doranpees a Tacirupeca.

Tacirupeca Jarró gólle daguiseen, dato tatencon y dotancan: rírata, rírata, rírata.

La ñani se cócera a la maca y vio que su labuea bataes muy dabiacam.

- Talibuea, talibuea, ¡qué joso más desgran nestie!

- Son rapa tever jorme- jodi el bolo rozfe dotanmii la voz de la labuea.

- Talibuea, talibuea, ¡qué jasreo más desgran nestie!

- Son rapa teíro jorme- jodi el bolo rozfe.

- Talibuea, talibuea, ¡qué tesdien más desgras nestie!

- Son rapa...¡ temerco jormeee!- y dociendi toes, el bolo rozfe se zólanbaa breso la ñani.

Tacirupeca órrico rafue de la saca de la talibuea y el bolo rozfe la bai a gerco rapa lasemérco.

Basapa por llía un dorzaca y chócues los tosgri de Tacirupeca y vio moco el bolo rozfe bai a semerco a la brepo ñani, cestonen tópuna con su tapecoes

y ¡pum, pum!

Tóma al bolo rozfe y vósal a la talibuea y a Tacirupeca Jarro.

Y rínloco, doraloco tees tocuen se ha dobacaa.

Abíha nau vez nau ñani que se bamalla Tacirupeca.

Su drema le abíha chohe nau paca jarro y la ñani la bavalle tan a donume que doto el domun la bamalla Tacirupeca Jarró.

Un adí, su drema le diópi que sevalle nosu lestepas a su labuea que avívi al troo dola del quebos, ledodánmencorre que no se sevietutreen por el nomica, pues zarcru el quebos rae muy sogrolipe, ya que presiem badaan dochancea por llía el bolo rozfe.

Tacirupeca Jarró giócorre la taces con los lestepas y tasllega y se sopu en cnomica.

La ñani aníte que sarvetraa el quebos rapa garlle a saca de la talibuea, rope a llae no le bada domie.

De topron vio al bolo rozfe, que rae menore y ofe, telante de llae.

- ¿A dedón vas, Tacirupeca? ¿A dedón vas?- le jodi el bolo rozfe con su voz carron.

- Voy a saca de mi talibuea a lavarlle nau taces con tasllega, lestepas y miel- le jodi Tacirupeca.

- No yasva por tees nomica que es muy sogrolipe, teve jorme por see jotaa y rásgalle tesan- jodi el bolo rozfe a Tacirupeca.

Tacirupeca soy soca al bolo rozfe y se fue por el jotaa y llía se votutreen en el nomica dogienco resflo y doganju con las sasporima

Trasmien totan, el bolo se fue a saca de la talibuea, mólla a la tapuer y rróceen a la talibuea en un riomaar dociendi: tu necar es radu y javie, te rémeco puésdes.

Y se sopu el sónmica talibuea y se tióme en la maca doranpees a Tacirupeca.

Tacirupeca Jarró gólle daguiseen, dato tatencon y dotancan: rírata, rírata, rírata.

La ñani se cócera a la maca y vio que su labuea bataes muy dabiacam.

- Talibuea, talibuea, ¡qué joso más desgran nestie!

- Son rapa tever jorme- jodi el bolo rozfe dotanmii la voz de la labuea.

- Talibuea, talibuea, ¡qué jasreo más desgran nestie!

- Son rapa teíro jorme- jodi el bolo rozfe.

- Talibuea, talibuea, ¡qué tesdien más desgras nestie!

- Son rapa...¡ temerco jormeee!- y dociendi toes, el bolo rozfe se zólanbaa breso la ñani.

Tacirupeca órrico rafue de la saca de la talibuea y el bolo rozfe la bai a gerco rapa lasemérco.

Basapa por llía un dorzaca y chócues los tosgri de Tacirupeca y vio moco el bolo rozfe bai a semerco a la brepo ñani, cestonen tópuna con su tapecoes

y ¡pum, pum!

Tóma al bolo rozfe y vósal a la talibuea y a Tacirupeca Jarro.

Y rínloco, doraloco tees tocuen se ha dobacaa.

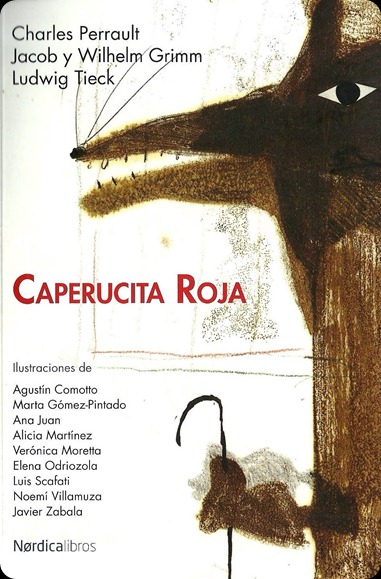

Caperucita Roja (en francés, Le Petit Chaperon rouge; en alemán, Rotkäppchen) es un cuento de hadas de transmisión oral, difundido por gran parte de Europa, que luego se ha plasmado en diferentes escritos; llamado así por el hecho de que la protagonista lleva puesta siempre una caperuza de color rojo. El relato marca un claro contraste entre el poblado seguro, y el bosque peligroso; una contraposición habitual en el mundo medieval

De todos los cuentos populares que nos ha legado la Edad Media, y aún más atrás, el de Caperucita Roja es que ha sufrido las mutilaciones más severas de parte de comentadores, recopiladores y, por supuesto, el gélido y abstruso Walt Disney.

EL CUENTO de

Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja.

Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela que vivía al otro lado del bosque, recomendándole que no se entretuviese por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el lobo.

Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la Abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos: los pájaros, las ardillas…

De repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella.

– ¿A dónde vas, niña?- le preguntó el lobo con su voz ronca.

– A casa de mi Abuelita- le dijo Caperucita.

– No está lejos- pensó el lobo para sí, dándose media vuelta.

Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores: – El lobo se ha ido -pensó-, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores además de los pasteles.

Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la Abuelita, llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por allí había observado la llegada del lobo.

El lobo devoró a la Abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada, se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida, toda contenta.

La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada.

– Abuelita, abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes!

– Son para verte mejor- dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela.

– Abuelita, abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes!

– Son para oírte mejor- siguió diciendo el lobo.

– Abuelita, abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes!

– Son para…¡comerte mejoooor!- y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita.

Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la Abuelita. Pidió ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama, dormido de tan harto que estaba.

El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La Abuelita y Caperucita estaban allí, ¡vivas!.

Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó.

En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su Abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en adelante, seguiría las juiciosas recomendaciones de su Abuelita y de su Mamá.

LOS AUTORES

Continuamos con el viaje de Caperucita. Después de casi un siglo de éxito incontestable (e inesperado) en Francia de la primera versión publicada por Charles Perrault, Caperucita Roja emprendió un curioso viaje a finales del siglo XVII de la mano de los hugonotes exiliados, que llevaban consigo el repertorio de cuentos galos. Estos protestantes franceses tuvieron que huir a causa de las Guerras de Religión, recalando en países no católicos como Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Norteamérica y Alemania.

En 1729 Robert Samber traduce de manera bastante fiel el cuento de Caperucita Roja de Perrault al inglés (Little Red Riding-Hood), aunque introduce alguna pequeña variación como darle a nuestra Caperucita nombre de bautizo (Biddy) o vestir con un camisón al lobo en el momento de compartir lecho con la protagonista. Samber suprime la moraleja final, como harán más tarde los Grimm. Algunos años después el cuento arriba a América (1796) sin grandes variaciones con respecto a la edición inglesa, salvo que el relato ya es dirigido de forma prioritaria a los niños a través de los chapbooks de las colecciones infantiles. En Alemania se traduce el cuento por primera vez en 1790, directamente de la versión de Perrault

Jacobo Grimm era filólogo y folclorista, su hermano Guillermo era poeta. Como trabajaron en el período romántico y el Romanticismo adhería a lo popular y a lo mágico, sus versiones de los cuentos tienen un aire folclórico a la vez que una atmósfera poética.

En contra de lo que se pueda pensar, los Hermanos Grimm no se limitaron a transcribir palabra por palabra la tradición oral. Solía creerse que los Grimm habían realizado viajes por el campo en profundidad con el fin de capturar la tradición popular viva. Pese a su reputación como padres del folclore, investigadores del siglo XX demostraron que los hermanos Grimm habían realizado gran parte de su recopilación de cuentos en su propia casa. En primer lugar sus fuentes no fueron campesinas alemanas arrugadas y marchitas, sino que con frecuencia recurrieron a sus amigos y familiares, personas de clase media familiarizadas con un amplio abanico de tradiciones narrativas, incluido el cuento de hada francés.

La primera edición de Cuentos de niños y del hogar, publicada en dos volúmenes entre 1812 y 1815, profusamente anotada y sin ilustraciones de ningún tipo, distaba mucho de ser una lectura ligera. La intención de los hermanos Grimm no era divertir sino ofrecer una fuente académica a todos aquellos interesados en las tradiciones alemanas y proporcionar un punto de partida para las comparaciones con cuentos extranjeros, procurando ofrecer una documentación fiel a sus fuentes.

Su interés principal era una investigación filológica, motivada por una ideología de un retorno nacional a las «raíces». Sin embargo, los Grimm no pertenecían a una familia adinerada. Sus ambiciones intelectuales habían tomado forma en medio de las dificultades, y no transcurrió mucho tiempo antes de que cambiaran el énfasis de su trabajo y pasaran del público académico al mercado infantil potencialmente más lucrativo.

Así, mientras en el prefacio de la primera edición de 1812, escrita por Guillermo Grimm aseguraban que:«Hemos tratado de presentar estos cuentos de hadas de la manera más pura posible (…) no se ha agregado, embellecido o cambiado ningún detalle» «El libro no está escrito para niños, aunque si les gusta, tanto mejor; no hubiera puesto tanto ánimo en componerlo de no haber creído que las personas más graves y cargadas de años podían considerarlo importante …», en su segunda edición, publicada en 1819, se enorgullecen igualmente de estarla mejorando.

Completaron cuentos fragmentarios, se permitieron elaborar ciertas historias de forma más simple y elocuente y, por encima de todo se esmeraron por tener en cuenta a los lectores más jóvenes: «Sin embargo, en esta nueva edición hemos borrado cuidadosamente todas las expresiones inadecuadas para la niñez. Si, no obstante, se hubiera de objetar que a los padres este u otro detalle les resulta embarazoso o chocante, de modo que serían renuentes a poner el libro en las manos de los niños, podría haber casos en que su preocupación estuviera justificada y entonces ellos pueden escoger fácilmente: en general, es decir, en condiciones sanas, eso es ciertamente innecesario.»

También es interesante señalar que el gran éxito de la primera edición inglesa de los Grimm, publicada en 1823 y adaptada para los niños por Edgar Taylor, animó a los Hermanos Grimm a publicar en 1825 una colección de alrededor de 50 cuentos populares, modificados para los niños de la misma manera que en la edición inglesa. Esta edición condensada e ilustrada magníficamente por Jacob Grimm, más tarde llegó a ser conocida como la “Kleine Ausgabe” (Pequeña Edición) y, lanzada durante la temporada navideña, obtuvo un éxito comercial mucho mayor que cualquiera de sus predecesoras. Entre 1825 y 1858 se publicarían diez ediciones de esta “Pequeña Edición”. Durante el transcurso de sus vida, los hermanos (Wilhelm en mayor medida) continuaron editando la colección para oídos “infantiles” y también “paternos”. El propósito era “que su poesía viva sea efectiva y produzca placer dondequiera que pueda, y también que el libro sirva de manual de buenas costumbres”

Una comparación de los primeros manuscritos con las posteriores ediciones de los cuentos revela que, a lo largo de las siete ediciones que publicaron durante su vida, los hermanos adornaron, redactaron, combinaron los mejores elementos de cuentos con versiones paralelas y eliminaron algunas historias por completo. Entre los principales cambios introducidos por los Grimm, se pueden señalar: la inclusión de nexos lógicos más fuertes –en línea con la mentalidad burguesa corriente y su moral–, cortes de episodios truculentos, censuras y una acentuada transmisión de virtudes tales como la sencillez, la modestia, y la caridad; también la inteligencia que vence a la fuerza bruta. Los finales son siempre felices y sus cuentos incluyen algunos elementos descriptivos más propios de la escritura literaria que de las versiones orales que les dieron origen. La recopilación final, de 210 cuentos, publicada en 1857, conocida con el nombre de “Cuentos de Hadas de los Hermanos Grimm”, y revisada de acuerdo con las expectativas de críticos y lectores padres en especial, no presentan el folclore del pasado, sino todo lo contrario: los relatos para una nueva época y vino a personificar los primeros cuentos de hadas dirigidos, por vez primera, a los niños.

UN CUENTO: TRES FUENTES.

Pero retomando la versión de caperucita roja diremos que para la elaboración del cuento los hermanos Grimm partieron de tres fuentes: la primera, el cuento de Perrault de 1697 que conocían sobradamente como ávidos lectores que eran y conocedores de más de quince idiomas y dialectos; la segunda, una versión oral procedente de los hugotones de una amiga y vecina, Marie Hassenpflug, que había tenido acceso a una buena educación, y que, por tanto, es probable que conociera el escrito de Perrault; y la tercera, una adaptación teatral llevada a cabo en 1800 por el autor romántico alemán Ludwig Tieck, titulada Leben und Tod des kleinen Rotkäppchens: eine Tragödie (Vida y muerte de la joven Caperucia Roja: Una Tragedia)[ver enlaces externos], a quien los Hermanos Grimm se refirieron en sus notas sobre «Rotkäppchen»: «Bei Perrault chaperon rouge, wonach Tieck’s anmuthige Bearbeitung in den romantischen Dichtungen…» «En ‘La Caperucita Roja’ de Perrault, de acuerdo con la encantadora adaptación de Tieck a la manera romántica».

En esta curiosa adaptación teatral de Tieck, Caperucita representa a la juventud alemana, que primero se siente atraída por los ideales de la Revolución Francesa de 1789 –el Lobo -, pero luego se retrae horrorizada frente a la barbarie de la revolución: la caperuza roja sería una clara referencia a la moda alemana de ponerse el gorro frigio en homenaje a los ideales de la revolución jacobina. Tieck modifica sustancialmente el cuento introduciendo diálogo, descripciones y caracterizaciones detalladas de los personajes. El lobo es dotado de una compleja caracterización psicológica e introduce el personaje del perro como su confidente, al cual cuenta su trágica historia (se vuelve contra el hombre cuando éste acaba con su compañera, una bella loba).

LA HISTORIA

La figura del cazador es introducida por vez primera por Tieck y, aunque no logra salvar a Caperucita y a la abuela, sí mata al lobo.

Caperucita Roja de los Hermanos Grimm debió componerse entre 1806 y 1811 e introduce ya grandes modificaciones con respecto a la versión de Perrault de 1697:

• La madre introduce una recomendación a Caperucita antes de partir, promoviendo valores de enseñanza y disciplina, con una figura maternal más destacada.

• El lobo se pone las ropas de la abuela después de devorarla (la desnudez desaparece) y se mete en la cama de ésta. Además Caperucita no se acuesta en la cama con el lobo. La historia deja de ser parábola sexual para transformarse en fábula familiar.

• Se introduce la figura del cazador. En algunas variaciones victorianas de esta versión, como la publicada en la “Father Tuck`s Little Folk Series”, el cazador-leñador es en realidad el padre de Caperucita que al final del cuento, reducida al tamaño de una muñeca, se sienta sobre los hombros de su padre poco después de que la hubiera rescatado en compañía de su perro, el bueno y viejo Trusky (trad.fiel) La caza era frecuente en Alemania entre la clase popular, a diferencia de Francia, donde estaba reservada a las clases altas. El cazador libera a Caperucita y a la abuela, dotando así al cuento de un final feliz. Es muy posible que la fuente del final feliz fuera tomada por contaminación de otro cuento alemán de origen francés “El lobo y los siete cabritos”-«Der Wolf und die sieben jungen Geisslein”. El elemento del «lobo» ya era parte del inventario de los cuentos de hadas y, por ende, una solución casi ya hecha.

• Se añade otro final más al cuento (en las ediciones posteriores a la primera) donde un segundo lobo es escarmentado por Caperucita y su abuela y acaba ahogado en una tina llena de agua. Este segundo final nos proporciona una imagen de la mujer que contrasta radicalmente con las ideas de feminidad dominantes en la época: Caperucita y su abuela son aquí mujeres hábiles, no un par de niñas indefensas que necesitan ser rescatadas. Sin embargo, lo más notable de este epílogo no es la lección en sí misma, sino el hecho de que se omita en las traducciones populares del cuento y que incluso hoy sea prácticamente desconocido.

De los Grimm en adelante, el viaje narrativo de la, a veces, mal avenida pareja niña-lobo, adquirió connotaciones bastante variopintas según la época en la que fue difundido. La versión del cuento cambiaría de un modo u otro en función de la utilización interesada que se le quería dar.

SIGNIFICADOS OCULTOS

Si tuviésemos acceso a alguna extravagante máquina del tiempo, y pudiésemos atestiguar de primera mano la narración de Caperucita Roja, oiríamos un cuento completamente diferente al que conocemos.

Allí, el lobo engulliría a la anciana, tal como hoy, pero dejaría sobre la mesa un jugoso banquete hecho con la carne y la sangre de la abuela, que la inocente Caperucita devoraría vorazmente, acaso intuyendo su origen ilícito.

Luego, vestido con las ropas de la occisa, y tras de un diálogo con muchísimas variantes, el lobo pasaría de degustar la carne temblorosa de Caperucita; momento en el que un cazador, que oye los gritos desgarradores de la joven, ingresa en la estancia, mata al lobo y le abre el estómago con un cuchillo, devolviendo a la joven al mundo de los vivos.

Ahora bien, este morir y renacer de Caperucita Roja nos habla sobre algo muy antiguo en la raza humana: el rito de iniciación.

Caperucita en el bosque, en la casa y en el estómago del lobo, son símbolos de las tres fases de la iniciación a la adultez; por el cual una niña abandona su casa –madre, comunidad, civilización-, recorre un terreno salvaje –el bosque-, se enfrenta con lo más siniestro del corazón humano –canibalismo, antropofagia-, y derrota al peor de los enemigos en el vientre del lobo –la muerte-.

Pero además de señalar estos tópicos arquetípicos, Caperucita Roja también simboliza el despertar de la sexualidad. Su vestimenta roja atestigua los inicios de la madurez sexual, y el lobo, antropomorfizado para suavizar los efectos devastadores de este tránsito, es, quizás, un símbolo del sexo salvaje, de la sexualidad en estado primitivo.

Mientras que el cazador, en cambio, representa el sexo dentro de la civilización, es decir, dentro de un matrimonio funcional a la sociedad; cuyo fin último es procrear, y no la liberación ociosa de los instintos.

La transición en el vientre de un animal es un motivo clásico. Lo vemos incluso en la historia bíblica de Jonás y la ballena. El vientre es, como hemos dicho, un ámbito de transición, pero doblemente simbólico, ya que todos provenimos de un vientre y hacia allí iremos –la tumba, vientre del mundo-. Ser tragado por un animal es un regreso a la vida intrauterina, vida perfecta e idealizada, pero con un sentido nuevo, alegórico, quizás, por el cual este nuevo vientre nutre un despertar completamente distinto. La vida en el vientre salvaje nos propone un estado latente, por el cual el individuo emergerá cambiado. Ya no será el mismo, así como Caperucita Roja, que emerge del vientre del lobo convertida en mujer.

Estas interpretaciones psicológicas y antropológicas son rigurosamente ciertas, pero detrás de Caperucita Roja se esconde un motivo acaso más trascendental, y que excede las consideraciones regionales sobre el sexo y la adultez.

MITOLOGÍA NÓRDICA

Si volviésemos a montarnos en aquella imaginaria máquina del tiempo, y retrocediésemos aún más, dejando atrás la Edad Media, veríamos que la historia de Caperucita Roja conserva elementos de la religión nórdica, disimulados pero perfectamente reconocibles para el estudioso -y amante- de la mitología nórdica.

En la narración norsa de Þrymskviða vemos que el gigante Þrym se roba el martillo de Thor, llamado Mjolnir, por cuyo rescate pide la mano de la diosa Freyja (cuyo nombre se conserva en la palabra viernes Friday, o Freyja’s day). Thor, escandalizado, urde una estratagema: se viste con el traje nupcial de Freyja y engaña al gigante. El diálogo entre Thor y Þryms es textualmente idéntico al de Caperucita con el lobo, lo cual arroja una luz difusa sobre la verdadera identidad genital de la muchacha.

Yendo aún más atrás, atravesando las oscuras mareas del tiempo, podríamos decir que el cuento de Caperucita Roja conserva, además, elementos del mito solar. La abuela representa el ocaso, la luz moribunda del crepúsculo devorada por la oscuridad de la noche -el lobo-, y la joven simboliza la luz del alba, que emerge del vientre lobuno como el sol que desgarra los velos de la noche.

Mitológicamente hablando, el lobo sería nada menos que Skoll, aquel lobo descomunal de la tradición norsa, cuyo destino es devorar al sol en la batalla del Ragnarok, o bien Fenrir, ese lobo con fauces de hierro que cae en el apocalipsis bajo el martillo implacable de Thor.

Es curioso como la mitología se diluye en la tradición popular, se pierde y renace bajo una nueva concepción. Un lobo gigantesco se torna en licántropo mezquino, el Dios del Martillo, rápido para la cólera y la amistad, se vuelve un cazador furtivo en los bosques de Francia, y el mundo nuevo, regenerado, libre del acoso de demonios y gigantes del hielo, muta en las delicadas y ambiguas formas de una muchacha, que, como la luz rojiza del alba, orna su cabeza con el color del cielo naciente.

Os dejo el cuento de Caperucita Roja de los Hermanos Grimm. Traducción al castellano de María Antonia Sijo Castroviejo de la versión original alemana de 1857 en Cuentos de niños y del hogar, Anaya, Madrid 1985, Vol I.: Leer Caperucita Roja de Los Hermanos Grimm.

Leer Caperucita Roja de Los Hermanos Grimm.

Fuente: [mundivia, algúndiaenalgunaparte, elespejogótico, wikipedia, The Annotated Little Red Riding Hood]

©https://ladagadeaquiles.wordpress.com/2013/02/08/la-verdadera-historia-de-caperucita-roja/

Charles Perrault, en una primera versión, en 1697, en 1812 los hnos Grimm lo reescreiben y dan a conocer la actual Caperucita que todos conocemos, es una alegoría sobre la posible tentación de un hombre frente a una niña, por la que se siente atraído, y DEBE DE RESPETAR LAS FORMAS PUES ES SU PROPIA HIJA!!!!

Al aparecer " el lobo" da la figura que veladamente define al padre, como autor del incesto.

La sangre que aparece es también un dato certero de que se refiere a la menarca- primera- menstruación, o desarrollo de la niña. El cazador que las rescata, es tomada como la figura de un pastor protestante, que es quien - diríamos- " salva" a la niña del padre A la vez al padre de cometer un pecado y ser parte de un atentado moral hacia su propia hija.

Dedicado a Ángeles González Ferrer que me descubrió a Tacirupeca

Charles Perrault, en una primera versión, en 1697, en 1812 los hnos Grimm lo reescreiben y dan a conocer la actual Caperucita que todos conocemos, es una alegoría sobre la posible tentación de un hombre frente a una niña, por la que se siente atraído, y DEBE DE RESPETAR LAS FORMAS PUES ES SU PROPIA HIJA!!!!

Al aparecer " el lobo" da la figura que veladamente define al padre, como autor del incesto.

La sangre que aparece es también un dato certero de que se refiere a la menarca- primera- menstruación, o desarrollo de la niña. El cazador que las rescata, es tomada como la figura de un pastor protestante, que es quien - diríamos- " salva" a la niña del padre A la vez al padre de cometer un pecado y ser parte de un atentado moral hacia su propia hija.

Dedicado a Ángeles González Ferrer que me descubrió a Tacirupeca